Les efforts de reconstruction de l’Irak, à propos desquels le Koweït vient tout juste d’accueillir une conférence, et la Ligue Arabe s’apprête elle aussi à emboîter le pas en mars, peuvent très bien se solder par un cuisant échec si l’épineuse question régionale de l’eau n’est pas rapidement résolue.

Photo : Ahmad Al-Rubaye / AFP

La question de savoir si le changement climatique et la pénurie d’eau profitent au recrutement des terroristes reste assez controversée. Du moins dans les cercles de réflexions des grandes capitales occidentales, championnes du débat d’idées entre experts prodiguant leurs conseils avisés ou admonestant les politiques depuis leurs confortables fauteuils. Pourtant, n’en déplaise à certains, de plus en plus d’études ou analyses de terrains, elles, (s’attendre avec cette simple dénomination à être tourné en dérision: « le terrain les gars. Ya que ça de vrai ! ») pointent un doigt accusateur vers les défis climatiques, et plus particulièrement le manque d’accès à l’eau, comme des facteurs de déstabilisation tels qu’ils poussent les populations locales dans les bras de groupes terroristes, faute de mieux.

Dans des régions abandonnées, ou moins favorisées, comme l’a été la province irakienne d’al-Anbar sous Maliki, par exemple, les mouvements terroristes, bien organisés, eux, ont pu profiter du dédain et de l’abandon de l’Etat central envers les populations locales pour combler le vide. Et ainsi apparaître comme un semblant de stabilité. Alors que l’ancien Premier Ministre Irakien, Nouri al-Maliki, accusait tous mouvements contestataires, même sociaux, d’être provoqués et instrumentalisés par les terroristes d’al-Qaeda, la rue, elle, grondait à Falloujah et à Ramadi, les villes principales de la région. C’est précisément de ces villes, sans en oublier précédemment la province de Diyala, que la sordide et meurtrière « aventure » de Daesh est née. Et sitôt la ville de Mossoul, deuxième ville du pays, saisie par les terroristes, le reste de l’expansion aura invariablement suivi la route des mythiques fleuves mésopotamiens.

L’infructueuse tentative de capture du barrage de Mossoul par les terroristes a d’ailleurs révélé le vrai visage de cette guerre.

Pour les autorités, le barrage était plus important que la ville

Le 7 août 2014, les terroristes prennent le barrage. Le 16 août, les forces d’une coalition comprenant les Etats-Unis, l’armée irakienne et les forces kurdes aussi bien du PUK que du KDP, commencent les opérations pour les en déloger. Trois jours plus tard, le 19 août, le barrage est aux mains des kurdes, avec sur une rive les soldats du PUK, sur l’autre, ceux du KDP. Et ce, alors même que la tension entre Erbil et Bagdad est à son comble concernant la question du partage de la rente pétrolière et celle des contrats internationaux. Un accord, fragile, ne sera obtenu à ce propos qu’au mois de novembre suivant. Pourtant, l’urgence et la raison l’emporteront quelques mois plus tôt pour pousser les acteurs à opérer de concert et reprendre le barrage. Alors que Mossoul restera près de 4 ans aux mains des terroristes, le barrage, lui, n’y sera resté que moins de 10 jours. Il n’est certes pas équivalent de libérer une zone débordant de civils, d’une zone vide, mais les questions d’alliances et participations de forces armées ont posé moins de problèmes à propos du barrage de Mossoul que pour l’opération de reprise de la ville.

Suivre le cours de l’eau

L’eau, ses infrastructures, sa distribution, son contrôle, sont les grandes oubliées de ce conflit effroyable et ont pourtant joué un rôle prépondérant dans l’expansion et la fixation durable de celui-ci sur le territoire irakien.

Depuis 2013, il a été possible de suivre la morbide prise de contrôle du territoire par Daesh. Au début de l’année 2013, ils prennent contrôle du barrage de Tabqa en Syrie, le plus grand barrage du pays qui produit de l’eau et de l’électricité pour 5 millions de syriens. Suivi en avril 2014, du barrage de Falloujah en Irak, provoquant une soudaine pénurie d’eau dans les villes à majorités chiites de Karbala et Nadjaf plus au sud. S’ensuivit un déplacement de plus de 40 000 personnes fuyant les combats et la situation précaire. Ce fut au tour du barrage de Nuaimiyah alors que 12 000 familles fuirent la ville d’Abu Ghraib cette fois volontairement inondée par les terroristes. En juin 2014, c’est Tal Afar et sa station de drainage qui sont victimes de l’avancée de Daech.

Ce n’est pas tant la capacité d’utiliser l’eau comme arme, ou comme outil de chantage et d’intimidation, qui en fait un atout redoutable, mais plutôt la capacité d’en maîtriser sa distribution et son accès pour les populations locales. L’eau, au-delà du besoin vital qu’elle représente, produit également de l’électricité, participe à l’hygiène et donc à l’endiguement de la propagation des maladies, est évidemment essentielles aux industries sans oublier son rôle majeur pour l’agriculture.

L’irrigation, facteur clef de l’agriculture

Selon les sources, on attribue à l’agriculture irakienne entre 3,5 % et 8 % du PIB du pays. Ce qui est certains en revanche, c’est que cette dernière est le second employeur du pays après le secteur public, et le second contributeur au PIB après l’industrie pétrolière. Il y a encore quelques années, un tiers des irakiens vivaient en milieu rural. La main d’œuvre agricole était dès 2010 dominée par les femmes à 60%, soit un gain de 10 % en dix ans et il est fort à croire que dans les années à venir, avec des données plus précises et suite à la guerre, ce taux de féminisation dans les métiers agricoles sera d’autant plus important.

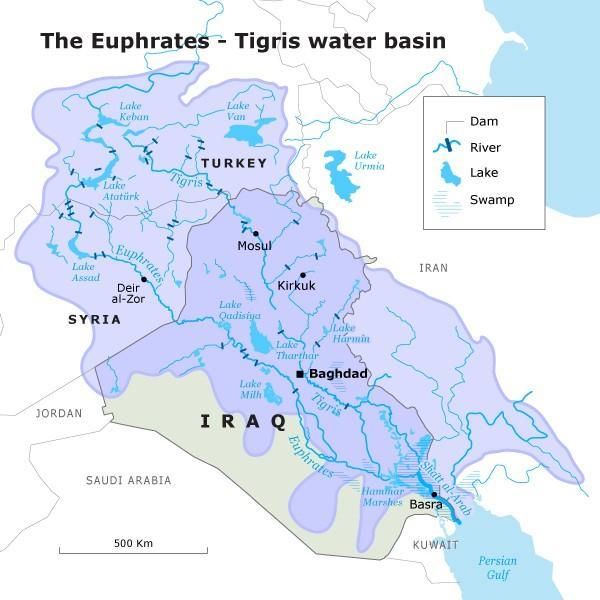

Une majorité de l’agriculture du pays repose sur l’irrigation. Les fleuves sont donc d’une importance cruciale. Là encore, les sources varient. Selon certaines études, la surface des terres cultivables en Irak varie entre 90 000 km² et 120 000 km², et celle des terres vraiment cultivées serait autour de 50 000 km². Un tiers des terres cultivées l’est sous forme d’agriculture pluviale, les deux tiers restants sont le fait d’une agriculture irriguée. En 2006 la FAO estimait que le potentiel d’irrigation du pays était de 5,15 millions d’hectares en plus, dont 60 % dans le bassin du Tigre, 37 % dans celui de l’Euphrate et 3 % pour le Shatt Al-Arab, le rassemblement des deux fleuves qui débouche sur le Golfe Persique.

Le Tigre, fleuve le plus septentrional des deux, passe par Mossoul puis par Bagdad. Il passe également pas des territoires aux mains des kurdes et ses affluents viennent aussi d’Iran et du Kurdistan Irakien. Son potentiel d’irrigation démontre à lui seul, l’importance du fleuve. Long de 1 900 kilomètres, c’est le plus court des deux fleuves, mais celui dont la majorité du lit se trouve en Irak, soit 1 300 kilomètres. L’Euphrate, lui, est long de 2 315 kilomètres dont 1 000 kilomètres passent en Irak. Les restes des deux fleuves passent en Syrie après avoir pris tous deux naissance en Turquie.

Les données dont disposent les autorités, que ce soit la quantité d’eau entrant sur le territoire irakien, la qualité de cette dernière, le débit précis des fleuves, la surface des terres irriguées entre autres, restent très imprécises.

Une guerre oubliée

Le partage des eaux se fait entre la Turquie, la Syrie, l’Iran et l’Irak. Et c’est à ce propos que la guerre la plus silencieuse mais la plus décisive est livrée depuis des décennies.

Personne n’est aujourd’hui capable de dire si les fleuves sont « internationaux » ou « transfrontaliers », et la question est d’importance car elle acterait un partage différent. Aujourd’hui seule une série d’accords biparties statuent du sort des fleuves et donc des approvisionnements hydrauliques des pays. En 1946, le Treaty of Friendship and Neighborly Relations signé à Ankara entre l’Irak et la Turquie. De nouveau en 1980 avec le Joint Technical Committee on Regional Waters entre les deux pays. Puis en 1982 en comité réunissant pour la première et dernière fois la Syrie, la Turquie et l’Irak. En 1990, un accord est trouvé entre la Syrie et l’Irak à propos de l’Euphrate. L’Irak pourra jouir de 58 % des ressources en eau et la Syrie de 42 %, assujetties évidemment au flux de l’Euphrate consentie en amont par la Turquie.

Photo : France Diplomatie

Photo : France Diplomatie

De 1962 à 1974, les pays ont négocié exclusivement par pairs, mais ce qui illustre le plus l’intensité de cette situation est arrivé en octobre 2014 lors d’une conférence sur les eaux transfrontalières tenue à Istanbul alors qu’aucun haut responsable turque n’a daigné participer. La tension se portait sur le projet Turc, Projet d’Anatolie du Sud-Est, ou GAP, qui prévoit la construction de 22 barrages et 19 centrales hydroélectriques sur les deux fleuves. Bagdad et Damas ont accusé Ankara de ne pas les avoir prévenus de la réduction de l’écoulement des fleuves qui en résultera, information qu’Ankara avait l’obligation de fournir, ce que le pouvoir Turc dément. Beaucoup de spécialistes préviennent que si le projet est mené à terme la Syrie n’aura plus que 300 mètres cube d’eau par seconde au lieu des 500 pourtant négociés par Damas et Ankara, mais pire, l’écoulement naturel de l’Euphrate pourrait être réduit de 70 % en entrant en Syrie, selon les hydrologues Kolars et Mitchell. Le rapport, commandé et financé par Saddam Hussein, datant de 1991 indique également que l’Irak n’aurait alors que 20 % du volume d’écoulement actuel de l’Euphrate et la jonction des deux rivières ne se ferait plus dans la ville irakienne de Qurna. Et ajoute : « Le projet Turc réduirait l’écoulement d’une manière telle qu’il pourrait engendrer des conflits dans la région du bassin dans les 10 prochaines années ».

De son côté dans les années 60, la Syrie entamait la construction du barrage de Taqba sur l’Euphrate, qui allait créer le lac Assad retenant 12 milliards de m3 d’eau. Impactant de fait l’écoulement du fleuve en Irak. Le total de rétention d’eau selon Georges Mutin a pour but d’atteindre les 13 milliards de m3.

Pendant dix mois consécutifs, les autorités iraniennes ont coupé l’écoulement du fleuve Karun qui est censé se déverser dans le Shatt Al-Arab. Selon les irakiens, l’Iran aurait aussi bloqué ou détourné 22 des 42 voies d’eaux qui passent en Iran avant de s’écouler en Irak.

Conscientes que pendant que les pays voisins accéléraient leurs projets hydrauliques, sans vraiment se soucier de leurs répercussions sur l’Irak, les autorités du pays prennent la mesure du danger et tentent tant bien que mal de négocier avec leurs homologues. Le pays n’est pourtant pas en position de négocier et, selon la formule de Campbell Robertson en 2009, en est « réduit à supplier ses voisins pour obtenir de l’eau ». Récemment, Mahdi Rasheed, le vice-ministre irakien pour les ressources en eaux, s’inquiétait du prochain remplissage du barrage Ilisu en Turquie, qui peut selon les irakiens, prendre entre sept mois au minimum et quatre ans au maximum. L’Irak qui comptait sur la fonte des neiges en mars pour pallier aux terribles sécheresses de l’année et apporter les ressources en eaux, cherche à convaincre les autorités Turques de décaler le remplissage du barrage qui est l’un des plus importants barrages du projet GAP. Les autorités Turques affirment avoir accepté de le repousser à juin prochain. Le vice-ministre affirme également que l’Iran a réduit les imports d’eau en Irak de 40 % à 15 %, mettant le pays toujours un peu plus sous pression.

Photo : AFP

Photo : AFP

Une Constitution bâclée

Pour contribuer un peu plus à la tension hydraulique du pays, les négociations sur l’eau ont été totalement bâclées lors de l’écriture de la Constitution irakienne de 2005. Toute l’attention a été portée sur les ressources pétrolières et leurs partages tandis que l’eau a été ostensiblement ignorée, résultant dans un désordre complet quant aux directives. Seuls le pouvoir des régions et le pouvoir central peuvent gérer la question hydraulique en Irak. Or, de région en Irak, il n’y en a qu’une, celle autonome du Kurdistan. Le pays est divisé en gouvernorats, 19 dont 3 sont intégrés à la région du Kurdistan. Autrement dit, le Kurdistan irakien peut gérer son eau comme il lui sied en accord avec la Constitution, mais les autres parties du pays ne le peuvent pas. Et le Kurdistan ne se gêne pas pour appliquer son droit à la lettre. Le barrage de Bakhma sur un affluent du Tigre par exemple, fait craindre le pire quant aux répercussions qu’il aurait sur l’écoulement de celui-ci lorsqu’il sera achevé. Au Suleimani Forum de 2014, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la politique de l’eau qui devrait constituer « quelque chose qui nous unis » selon les mots de l’environnementaliste Azzam Alwash tout en appelant Bagdad et Erbil à abandonner leur politique de construction de barrages.

L’eau, ou plutôt son manque, a eu et a un impact sur la genèse et l’expansion des conflits régionaux. C’est un sujet « marronnier » souvent moqué et donc sous-estimé par nombres d’analystes. Mais ce manque a également un impact sur la fixation des terroristes sur des pans entiers de territoires, comme ça a été le cas en Irak. Cela, mais pas seulement évidemment, a poussé les populations locales qui se sentaient marginalisées par le pouvoir central de Bagdad, et notamment par Nouri al-Maliki, à accueillir souvent malgré eux, les terroristes de Daesh qui au début offraient sur la papier de meilleures perspectives.

Un accord régional, impliquant toutes les parties prenantes, doit donc constituer une urgence pour espérer une reconstruction efficace de cette zone soumise aux affres de la guerre et de la terreur. Le statut des fleuves mésopotamiens doit être définitivement scellé et un partage équitable des eaux doit être respecté. Pour se faire, il est important que l’Irak soit assistée dans sa recherche et son exploitation d’informations précises concernant le statut des ressources en eaux dont elle dispose. Il est essentiel que les différentes parties prenantes s’échangent des données, s’informent mutuellement des futurs projets et travaillent en coordination pour leurs mises en œuvres. Les intérêts de la Syrie, et plus particulièrement les 500 mètres cube auxquels elle a droit, doivent être promus par la communauté internationale quel que soit le concept que cela peut inclure.

Si l’eau n’est pas au centre de la réflexion sur la reconstruction et le futur de la région, il est fort à croire que son manque contribuera, parmi d’autres facteurs, à l’émergence d’une nouvelle forme d’insurrection armée qui continuera de répandre la désolation sur les divers territoires.

Quentin de Pimodan

Note : cet article est en partie issu d’une étude intitulée : “The dams war: how water scarcity helped create ISIS and why combating it would undo it”, RIEAS, Research Paper №172, Décembre 2016.

Les propos tenus et opinions présentées ne représentent que l’opinion des auteurs des contributions libres et n’engagent pas STRATPOL ni son équipe.

Rejoignez nos contributeurs libres,

les candidatures sont ouvertes !

- L’attentat du Drakkar: retour sur un drame français au Liban en 1983 - 10 octobre 2024

- Donald Trump et la fin de l’empire américain - 6 octobre 2024

- Dans la tête de l’Oncle Sam - 5 octobre 2024

Je vais le “re-publier” sur mon site … l’eau étant vital … et un enjeu de plus en plus important pour les êtres vivants et le monde végétal … sans eau, nous sommes rien !